Esta no es una crítica a Spotify

Es otra. Algún día tendrás que elegir: o la cultura de la comodidad, o la cultura.

¿Por qué nos gusta la música?

¿Qué nos gusta?

¿Qué es música?

Vende cuando estén arriba y recompra cuando estén abajo. Un viejo motto que le funcionó de perlas a Daniel Ek y Martin Lorentzon, fundadores de Spotify. Liquidaron más de 2,5 millones de acciones después de esperar a que subieran un 200%, un subidón «casi nueve veces respecto al índice medio del S&P 500». Resultado: otros mil millones para sus bolsillos. Desde entonces, Ek ha ido desprendiéndose quincenalmente, como un reloj, de paquetes de 60.000 acciones, cada uno valorados en, de media, 30 millones de euros. Este es el mejor momento en la historia de la compañía, desde luego, ahora que Spotify es rentable tras 19 años de secar los pozos de la bondad, el talento y la confianza.

Empiezo hablando de riqueza porque es el lenguaje que hablan los poderosos. Nos excitan los relatos del éxito y el dinero, y más si van salpicados de accidentes: millonarios de merecimiento. En este cuento, por desgracia, el conflicto no le atañe al protagonista, sino a ti. El nudo se ata en tu garganta, como una de esas corbatas rojas que apretaba el rey de la comedia frente al espejo, mientras rechinaba los dientes de puro desquicio.

Claro, es fácil hablar mal de Spotify. Tan barato que a veces confundimos revanchismo con argumentación. Sin embargo, la empresa es solo agente parte de un sistema empresarial mucho mayor. Sin embargo, otra vez, Spotify ha establecido tantas dinámicas monetarias, modelos de producción y re-creación, que han desplazado el continente de la creación artística. Y último sin embargo, Spotify me da asco. Han mentido a tanta gente que solo se me ocurre tildarlos de psicópatas. Pero no seamos quejicas. Galvanizamos el dolor antes de templarlo y a nadie le gusta que le digan que es un comodón. Cuanto más cómodo está, más le incomoda esta frase, más le cuesta desacomodarse, más le pesa la incomodidad posterior. Es un hecho, puede sentirse en la piel y en cada cabello. Darle al play es fácil.

El primer hurto

Spotify comenzó como todo gran imperio, robando. Los piratas suecos de Piratbyrån atracaban en cada puerto y yo, por aquel entonces, todavía recalaba en la bahía de ssX (el Soulseek macquero) con un balandro pequeñín. Y vi fragatas japonesas cruzar dejando estelas sinuosas: las tecnológicas navegaban encantadas porque tenían acceso a trillones de bytes —que también eran sonidos— a bajísimo coste. Por eso los primeros en quejarse fueron sellos independientes. Y, más concretamente, del clásico, como Naxos.

La edad dorada de los blogs musicales duró más en nuestra memoria que en el reloj: de 2006 a 2011. En 2012 llegó el fin del mundo en forma de cultura de la comodidad. Porque a Spotify se le daba de lujo eso de descubrirte nueva música. Entonces no sabíamos que la gramola celestial era pura cooptación: las major se aseguraron una tarifa mínima de reproducción, alterando las playlists, estimulando o esquilmando recomendaciones a conveniencia, anabolizando a ciertos artistas que no querías escuchar y que siempre acabarías escuchando si esperabas la cantidad de tiempo suficiente. En casa lo llamábamos Spoontify (cucharear): te vas tragando como un bebé, una tras otra, cucharadas de un potito dulce, informe, sin definición.

Cuando ya no podía más acudía al cajón de los casetes garabateados, siseo convertido en abalorio. Como las emisoras pirata, con esos logos a mano alzada, aquellas eran reliquias únicas e irrastreables. Hoy son herramientas vigiladas para el control semántico, monitorización mercantilizada a las que se les ha extirpado la faceta vital del mixtape: el amor por compartir. Y tengo un dato que lo avala: el tiempo de reproducción en Spotify viró de los discos a las playlists. Más de 20.000 de las playlists que existen pertenecen a la propia Spotify. En 2015, el tiempo de escucha se repartía en un 30-70 entre discos y listas. La tasa se ha invertido una década después. Toda la home es ahora playlist, una que gira en torno a ti y no en torno a la música.

El segundo hurto

El daño ya está hecho. Estoy tan suspicaz que, cada vez que recibo el típico audio de WhatsApp de mis hijas tarareando y un «Qué canción es esta?», mi respuesta últimamente suele ser «¿para qué?». Porque una de mis hijas siempre menciona algo que podríamos denominar apetito constante. Un hambre siempre insatisfecho porque lo sacia con cultura basura. Nos ha pasado a todos: querer poseer conocimiento sin pasar por el procedimiento anterior, el aprendizaje. Otra vez la comodidad. Ella acumula decenas de playlists de canciones-que-le-gustan porque le evocan sensaciones. Son batiburrillos de humores, manchas pollockianas sin conectoma, donde los géneros se entremezclan y pelean por sobresalir. Pero están exentos de columna vertebral, son un cepellón huérfano esperando a saldarse en un zoco anonimizado, la rama avulsada de un ascendente que se está secando porque no tiene base que la alimente. Son la radio en su peor forma: la emisora que no posee identidad porque ni siquiera tienen cuñas que entonen ‘Caaaadena Diaaaal’ o ‘Kisssss Efe Eeeeme’.

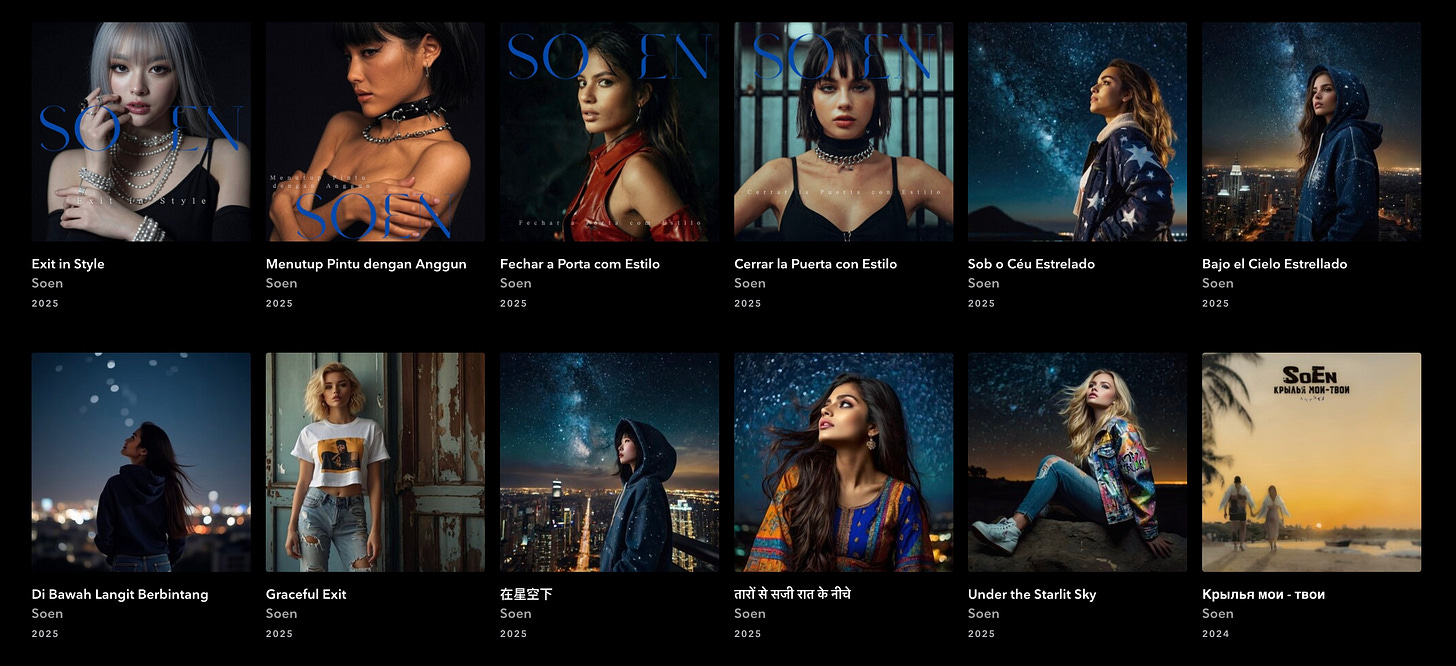

Volvamos a febrero de 2012, a Spotify presumiendo de ser «la Google de la música». Hoy ha quedado claro: cantidad por encima de calidad, muzak producida al peso por fantasmas o generada con IA, con el objetivo de alimentar una voraz caldera de playlists por encargo y, en general, toda la mierda que las distribuidoras necesitan saldar. Ten esto en cuenta: servicios como Boomy, Suno y Udio, que también empezaron robando, primero registran las piezas, luego cobran regalías por derechos de autor explotables y, para optimizar el beneficio, finalmente compran granjas de bots para multiplicar las reproducciones. Nadie está escuchando esa música, son solo racimos de datos moviéndose de un lugar a otro. ¿A cuántos pantanos inaugurados por Franco equivalen? Ni idea. A cambio, montañas de plata siempre se desprenden, como aludes, hacia el mismo lado.

El mayor avance a Spotify llegó cuando se coló en nuestra intimidad y tomó el control: música que no elegimos, que dejamos que suene de fondo y se convierta en marco contextual para algo que estamos haciendo o siendo en ese momento. Emancipados de elegir, sustrajeron la libertad de escoger. Imagina una estatua pintada a ciegas, la banda sonora de un main character que no existe, fomentando el narcisismo más perezoso. Se dice que una buena IA es capaz de armonizar la relación entre humanos y algoritmos. Pero armonizar es ajustar en una tonalidad. Es, por tanto, un procedimiento para homogeneizar. Una puta mierda. Pero ha funcionado: frente al eterno deambular en Netflix, Spotify ha sabido hacer su trabajo eligiendo por ti. El streambait (clickbait sónico) está largamente documentado y se fundamenta en eso, en librarte del esfuerzo cognitivo de tomar decisiones. Y para cuando quieras adquirir consciencia de este hecho ya habrás adquirido hábito.