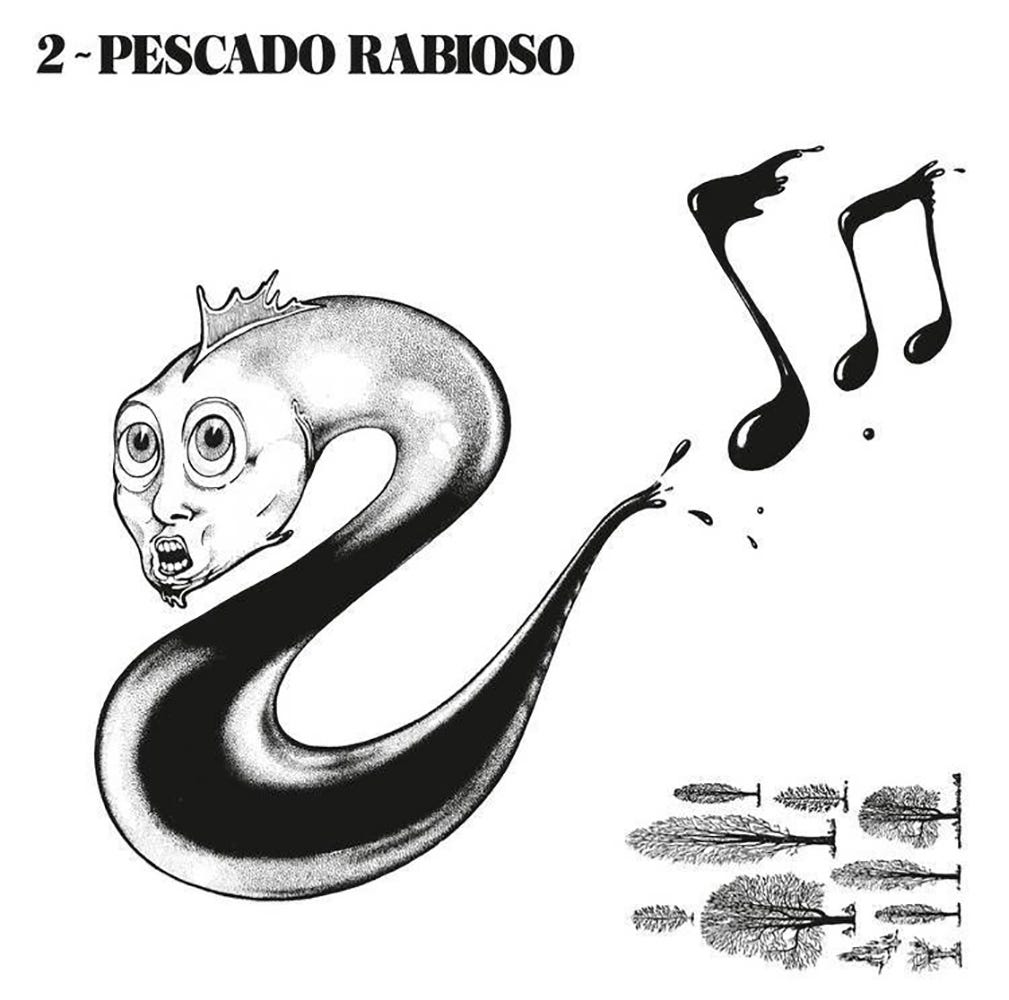

Mozo dominguero #48: Pescado Rabioso - Pescado 2

A principios de los setenta, Spinetta decidió arrebatarle el rock a los países anglosajones y defender una cultura posibilista en lo universal

Autor: Pescado Rabioso

Título: Pescado 2

Año: 1973

Género: Rock psicodélico

País: Argentina

Discográfica: Microfón

Dos palabras parten en dos a la pequeña comunidad de neofablans del aragonés: "chambra" y "chambreta". Arrinconado por la modernidad industrial, el idioma aragonés jamás acuñó un término para designar a las camisetas. Nunca las hubo. Los campesinos aragoneses habían vestido durante siglos con "chambras", camisas de labranza. Allá donde las camisetas llegaron no se hablaba aragonés: emigrados a las ciudades en busca de un porvenir, los fablans abandonaron su lengua sometidos a una fuerte represión socioeconómica.

Donde hubo aragonés, en las montañas remotas y subdesarrolladas del Pirineo, no había camisetas, tan solo "chambras". Y donde hubo camisetas, en los núcleos urbanos del somontano y de la Ribera, no había aragonés.

En pleno siglo XXI, el millar largo de castellanoparlantes interesados en resucitar el aragonés se topó con un dilema: ¿cómo debería designar la lengua aragonesa a las camisetas? Un sector argumentaba en favor de la palabra "chambreta". Si el castellano acuñó "camiseta" a partir de "camisa", es de suponer que el aragonés, de haber pervivido en la modernidad, habría hecho lo mismo: de chambra, chambreta. Otro sector, más ortodoxo, se negaba: "chambreta" no aparecía en ningún registro histórico. Era una invención. Las camisetas serían… camisetas.

Los dos argumentos son dignos de consideración, pero solo uno se parapeta bajo una idea de pureza cultural: el aragonés no es un juguete en manos de un puñado de zaragozanos empeñados en fetichizarlo. Es un idioma ancestral que debe ser protegido. Conservado en formol, negado por segunda vez a sincronizarse con la modernidad, toda deformación que lo aleje de los documentos históricos debe ser combatida. "Chambreta" se convierte así una amenaza existencial.

Más allá de las consideraciones lingüísticas, el debate resume las dos grandes posturas que todo proceso de transformación cultural genera: el purismo vs. el aperturismo. La necesidad de mantenerse original y genuino frente a la aceptación de injerencias externas. Se trata de una cuestión filosófica. ¿Quiénes somos si la cultura de otros se superpone a la nuestra? Si aceptamos que toda cultura no es sino el resultado de una mezcla, ¿cuánta mezcla es tolerable para proteger la identidad de uno?

Lo cierto es que nada hay de "puro" en la cultura, en tanto que su mera existencia es conocimiento trasvasado. Un amante del folclore bretón puede sentirse muy orgulloso de sus tradiciones, instrumentos y composiciones propias, pero se encontrará con tradiciones, instrumentos y composiciones muy similares cruzando una lengua de mar. Las pinturas rupestres, el románico, los cantares de gesta o la ópera fueron formas de exportación cultural que, en un plazo de tiempo más o menos dilatado, homogeneizaron las expresiones identitarias de los europeos.

No existe una "zona cero" de ninguna expresión cultural. Todas ellas son bastardas e impuras. Todas son derivaciones, al menos si se rastrea lo suficiente en su historia.

Así pues, ¿cuál es la expresión cultural "nativa" de un pueblo, si es que tal cosa existe? ¿Puede esta expresión cultural "propia" ser una adaptación de otras expresiones culturales irradiadas por otros pueblos? Cuando pensamos en el rock y en el siglo XX, pensamos en dos países: Estados Unidos y Gran Bretaña. El rock sería así un lenguaje musical anglosajón. ¿Pero puede una nación adoptar —y moldear— esa lengua como suya del mismo modo que, a lo largo de los siglos, las comarcas catalanas adoptaron como "propio" el románico que un puñado de arquitectos lombardos exportaron desde su tierra?

Por supuesto que sí.